复旦大学附属徐汇实验学校自建校起始终践行“博学而笃志,切问而近思”的校训,以丰富多彩的“博学课程”为平台,为小小复旦人提供面向世界、面向未来、面向成长的教育契机。本轮的博学大讲堂以“国学少年”为主题开展活动,让学生充分感受国学的魅力,汲取传统的精髓,提升文化素养和道德修养。

国学少年系列第二讲——《资治通鉴》于3月20日下午开讲。复旦大学历史系姜鹏副教授以《品德和才能哪个更重要》为主题与全体师生一起品读《资治通鉴》,感受这部千年经典的智慧与魅力。

“智氏的覆灭”

“智氏的覆灭”被司马光拿来做了《资治通鉴》的第一篇故事,用以说明对于一个治国之君,“才有余而德不足”会遭致什么样的灾难。姜鹏教授以“一个老人的临终选择”为开篇,将复杂的内容通过生动的语言简单化,讲出哲理,讲出魅力,扣人心弦,引人入胜,让在场听众都受益匪浅。

“智氏家族的老领袖推荐‘瑶’做继承人,有人同意,有人反对。这是为什么呢?”亲临现场的四年级学生纷纷举手发表看法。

“智伯与韩康子的矛盾”

随后,姜教授以“智伯与韩康子的矛盾”为主线,讲述了智伯在宴会上傲慢无礼地戏弄韩康子和侮辱他的策士段规,以及智伯蛮横贪婪地向三家索要土地最终自掘坟墓的故事。

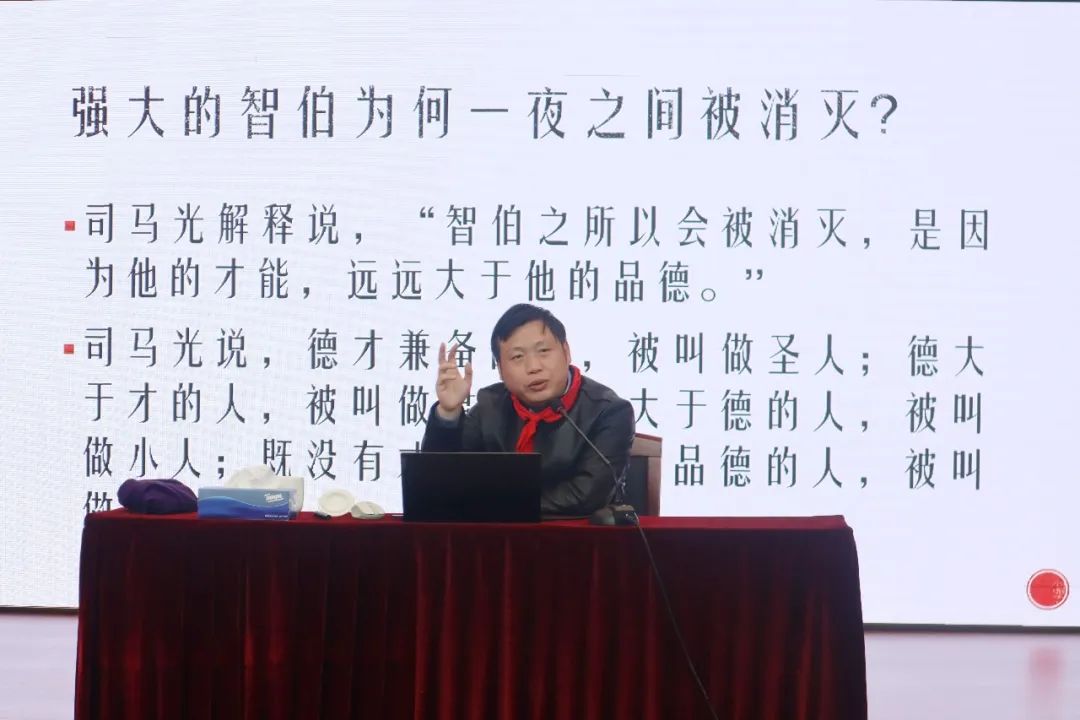

“强大的智伯为何惨死于一夜之间?”这个问题一经抛出,引起了小朋友们的热烈讨论。

“智伯虽然很聪明,但是他非常骄傲自负,看不起别人,也树立了许多敌人。”

“智伯自作聪明,最终害了自己。”

“在古代,德才兼备的人,被叫做圣人;德大于才的人,被叫做君子;才大于德的人,被叫做小人;既没有才能,也没有品德的人,被叫做愚人。庞大的智氏家族之所以会在一夜之间灭亡,就是因为有智伯这样的小人。”姜鹏教授这样总结道。

四(3)班韩硕同学提出了自己的疑问:“品德和性格有什么区别呢?”“品德是指道德修养,而性格是一种外在表现……”姜教授用生活中的例子形象展现了二者的区别。

总结

鉴于往事,有资治道,警示后人。姜鹏教授跳出《资治通鉴》年经事纬的叙事模式,以人物为中心,从人性的角度解读历史。让小小复旦人对于“仁德”和“要成为一个怎样的人”有了更清晰的认识。

让孩子从小熟悉社会文明礼仪,了解社会道德规范和社会行为规则,有助于他们了解正常的社会行为,从而有效地自觉遵守社会规则,这是教育所需承载的责任与义务。

在孩子健康成长的道路上,我校将持续深耕中华传统文化教育,不断引导学生们增长文化素养,形成“爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观,让校园弥书香,浸润学生心灵,把优秀的中华文明代代相传下去。

姜鹏:

历史学博士,哈佛大学访问学者,百家讲坛主讲人。现任复旦大学历史系副教授,复旦大学通识教育名师,《资治通鉴》研究专家。

研究领域:中国政治思想史,《资治通鉴》研究。

代表作品:《汉武帝的三张面孔》《三国前史:一个傀儡的力量》《姜鹏品读〈资治通鉴〉(一)》《德政之要——〈资治通鉴〉中的智慧》《北宋经筵与宋学的兴起》

撰稿:马璐瑶

摄像:吴浩东

编辑: 周赟