探索脑科学奥秘,播科学兴趣种子

复旦大学附属徐汇实验学校 六(1)班 杨凯文、方奕劼、沈叶宸、肖淇菱 六(2)班 武子昭

2024年12月6日下午,复旦大学附属徐汇实验学校初中部的部分同学赴复旦大学脑科学研究院开展了一次充满启发的研学之旅。本次研学活动的目标是激发学生们的科研兴趣,播下脑科学研究的种子,同时拓展视野,丰富课外知识。

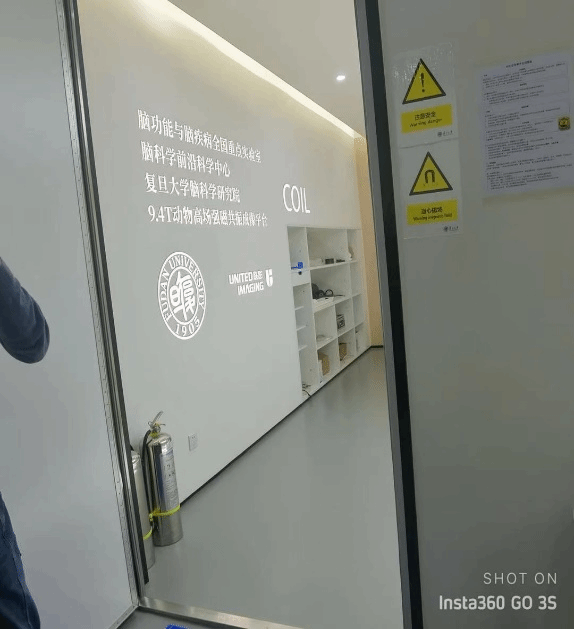

同学们的研学之旅首先从磁共振成像平台开始。磁共振成像(MRI)作为目前最先进的影像检查技术之一,在医院中通常使用较小磁力的设备,而在脑科学实验中,由于研究对象是小鼠,其大脑体积远小于人类,需要更强的磁共振分析设备。为了确保实验安全,研究院的实验室舱门上贴上了显眼的安全标志。在导师的讲解下,同学们惊讶地得知,该磁共振设备的磁力是地心引力的190倍,这一令人震惊的数据让同学们深刻感受到了科学技术的强大力量。

图1 小鼠大脑影像

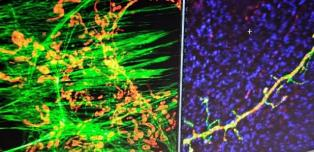

接下来,同学们来到了多光子共聚焦倒置显微镜观察平台。在导师的细致讲解下,同学们了解到这种高端显微镜能够提供更加清晰的成像效果,并且配备了油镜,进一步提升图像质量。通过电脑控制,同学们还可以调整不同组织的颜色,以便更好地观察和分析实验样本的细节,大家纷纷表示对这一技术的神奇与精妙赞叹不已。

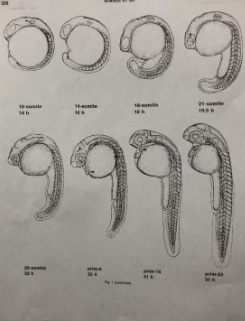

随后,大家来到了斑马鱼实验室。只见实验室内摆放着一排排微型鱼缸,里面饲养着大量斑马鱼。一位同学好奇地问:“为什么选择斑马鱼作为实验对象?”研究员解释道,斑马鱼是热带淡水鱼类,生命力旺盛,且繁殖速度极快,从鱼卵到成年鱼只需72小时,而且繁殖不受季节影响,这使得斑马鱼受到了科学界的青睐。

图2 斑马鱼生长图

随着参观的结束,研学之旅也接近尾声。短短一个小时的参观,同学们收获颇丰。虽然活动已结束,但同学们依然意犹未尽,纷纷表示希望未来能有更多机会深入了解脑科学的奥秘。作为新时代学子,学习是为了找到生活的意义。大脑是人类最珍贵的器官,拥有无限的潜力。用好大脑,科学用脑,打造更美好的明天。

走近脑科学研究院,点燃科学梦想

复旦大学附属徐汇实验学校 六(3)班 吴泽铭、曾澄 指导老师:许景然

12 月 6 日,复旦大学附属徐汇实验学校六年级同学走进复旦大学脑科学研究院,一场科学探索之旅就此开启。

图1 实验室

在研究员的引导下,同学们首先了解到,果蝇被广泛应用于脑科学研究,因其明显的表型变异(如红眼、卷翅等特征)和相对简单的神经系统,使其成为理想的研究对象。尽管果蝇的神经系统简单,但它能够完成觅食、求偶、记忆和学习等复杂行为。在显微镜下,同学们近距离观察了果蝇,并在研究员的指导下,成功分辨了果蝇的雌雄,这是一次难得的学习体验。在“果蝇记忆实验”中,研究员通过电流刺激果蝇,迫使它在“危险路线”上留下记忆。当果蝇再次进入装置时,它们会绕开曾经遭遇电击的路线,表现出超强的记忆能力。同学们对这一实验现象惊叹不已,也对果蝇的神奇记忆产生了浓厚的兴趣

图2 红眼果蝇

研究室里,实验台上的麻醉小白鼠“安静待命”。研究员轻插电针、通电,电脑屏上小鼠腿部的红外成像瞬间色彩斑斓。电流让神经冲动传至中枢,中枢调控能促使小腿肌肉收缩,血流加速,温度升高。这个过程直观地展示了复杂的神经调控机制,让同学们对神经科学的精妙和神奇感到由衷的震撼。在参观过程中,研究员还向同学们坦言,动物实验成果在临床应用中仍面临许多困难。然而,这番话并未打击同学们的热情,反而激发了他们投身科研、探索未知的决心。

通过此次参观,同学们不仅近距离接触了脑科学研究的前沿技术,还拓宽了自己的学术视野,深刻体会到科学研究的无穷魅力。许多同学纷纷表示,参观后的经历让他们更加坚定了从事科学研究的梦想,未来希望能在脑科学领域做出自己的贡献。

探索大脑奥秘,发现未知世界

复旦大学附属徐汇实验学校 六(4)班 宋子煦 指导老师:许景然

2024年12月6日下午,在学校组织下,复旦大学附属徐汇实验学校小记者团走进了复旦大学脑科学研究院,开启了一场充满科学魅力的探索之旅。

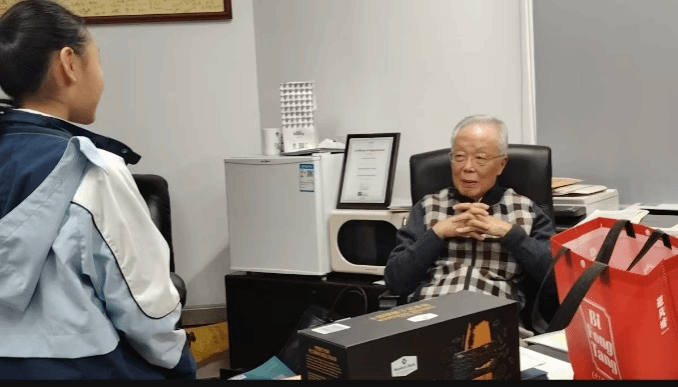

复旦大学脑科学研究院成立于2006年,是复旦大学重点建设的科技创新平台之一,现已建成“神经分子行为、神经细胞功能实时检测和成像” 和“脑疾病动物模型与行为神经科学”等现代化公共技术平台。进入研究院,同学们有幸采访了杨院士。杨院士是复旦大学脑科学研究院的学术委员会主任,他的代表作包括《大辞海》,还参与编写了《十万个为什么》。他曾于1989年和1996年分别荣获中国科学院自然科学一等奖和二等奖,2006年更是斩获教育部自然科学一等奖以及上海市自然科学一等奖。面对同学们的好奇与提问,杨院士耐心解答。他勉励同学们打好基础,指出科学探索需要勤奋努力。他说:“我们绝大多数人并非天赋异禀,但通过持续的努力可以超越他人。即使我们前进的速度不快,只要在别人停下时继续向前,就有机会领先。”

图1 采访现场

随后,小记者团来到研究院一楼,参观了国产9.4T超高场磁共振成像平台。这台尖端设备可以用于小动物神经系统的研究,机器内部可容纳一只小白鼠进行磁共振成像。为了确保实验的顺利进行,机器连接了多根管道,负责为动物提供氧气、热量和体温保护。导师还为同学们讲解了鼠脑与人脑的区别:鼠脑表面光滑,海马体位于脑中部,白质仅为一条细小的结构;而人脑则有丰富的褶皱,整体体积远大于鼠脑,海马体位于脑下部,白质总体积是鼠脑的1.5倍左右。不过,尽管鼠脑较小,经过训练后,它们也能完成一些复杂的任务,展现出不凡的学习能力。

接着,同学们参观了双模态超分辨显微镜实验室。在这里,科学家们通过荧光蛋白对细胞进行染色,观察荧光标记抗体的分布和定位情况,从而分析目标蛋白的表达和定位。同学们在导师的带领下,直观感受到了脑科学研究的严谨与先进,进一步体会到科学实验的魅力。

最后,大家来到斑马鱼实验室。实验室中饲养着上万条斑马鱼,它们以体积小、繁殖快而成为科学实验中的重要模型。斑马鱼生活在热带淡水中,发育速度极快:第一天产卵,第二天长出眼睛和身体,第三天便能发育成完整的斑马鱼。虽然外观相似,但不同斑马鱼的内部结构和品种各不相同,科学家们正是通过研究这些差异,开展相关实验并得出结论。

通过此次参观活动,同学们近距离接触并了解了多种研究脑科学的精密仪器,也认识到脑科学研究对人类健康与发展的重要意义。这次实践活动不仅激发了大家对脑科学的浓厚兴趣,也让他们感受到科学探索的无尽魅力。参观结束后,同学们纷纷表示,希望努力学习更多科学知识,未来有机会再次来到脑科学研究院,与导师们一同学习、实验,继续探索脑科学的未知奥秘。

点亮科学梦,启迪智慧光

复旦大学附属徐汇实验学校 六(6)班代娜嫣 、郭谦烨 指导老师:许景然

2024年12月6日下午,复旦大学附属徐汇实验学校初中部的同学前往复旦大学脑科学研究院参观。本次活动由校小记者团全体成员以及部分受科学导师邀请的同学参与,在研究员的带领下,同学们深入了解了前沿的脑科学研究设备与实验方法。

首先,小记者们来到了核磁共振实验室参观。负责老师通过将人脑和小鼠脑在电脑中进行对比,并操 作与小鼠有关的脑科学实验,进一步了解、分析人 脑的结构及其作用。同学们被精密的设备和深入的科学研究深深吸引,纷纷对脑科学研究的意义产生了浓厚兴趣。

图1 脑科学院核磁共振仪器

随后,在导师的带领下,小记者们进入了一间较为昏暗的小房间,一台双模态超分辨显微镜映入眼帘。这台显微镜利用荧光染色技术,让研究者能够更加清晰地观察和探索大脑的不同结构。在现场,老师还将研究成果投射到了电脑屏幕上, 两幅尼康生物影像展现在同学们的眼前。脑神经以网状、条状、点状分布在屏幕上, 呈现出五彩斑斓的颜色,绚丽夺目。这一视觉盛宴让同学们感受到科学之美,也加深了他们对脑科学的直观认识。

图2 尼康生物影像

最后,小记者们参观了斑马鱼饲养实验室。专家老师介绍,斑马鱼凭借极高的繁殖能力和较为简单的脑结构,成为脑科学研究的理想模式生物。在实验室中,仅用两对成鱼即可孵化出数百个鱼卵,实验室内斑马鱼的总量超过一万条,这为脑科学研究提供了丰富的实验资源。

时光飞逝,参观活动在不知不觉中接近尾声。随着夜幕悄然降临,小记者们依依不舍地离开复旦脑科学研究院。通过这次活动,大家不仅近距离接触了最前沿的脑科学研究,还激发了对科学探索的浓厚兴趣。许多同学纷纷表示,期待未来能有更多机会深入了解脑科学领域的奥秘。