以劳育德,以劳启智

复旦大学附属徐汇实验学校劳动教育特色与成效

为了更好的贯彻落实义务教育课程方案和劳动课程标准,根据上海市教师教育学院对《上海市义务教育阶段学校劳动课程实施方案》的要求,复旦大学附属徐汇实验学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,把劳动教育纳入人才培养全过程。学校认真阅读劳动课程相关方案、组建劳动课程开发与实施小组,对劳动课程公共部分进行选择,对特色部分进行开发,对校本课程进行建立,并通过制度制定和人员、场域等的合理安排,保障劳动教育有力实施,培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。

特色课程,启迪智慧

结合徐汇区域都市特点、学校教学场域实际情况及劳动教育近两年积淀的基础,设计‘都市农场—自然课堂’特色课程”,以“都市农场—自然课堂”的建设为主线,在学校现有的“农作物种植区域”,将自然、科技、工程等科学知识融入劳动教育课程,以“都市”“农场”“实践”“课程体系”和“新科技”这五个维度为出发点,以农场自然课程为特色,利用学校闲置空间,建立高科技、重安全的劳动实践基地,将无土栽培、物联网信息、生物、管理等科学技术有机结合到学校课程和实践中。

师资力量,引领前行

学校成立了劳动课程项目组,组建了一支由校长领衔、教学教导、德育教导、科研负责人、劳动教师、一线班主任、探究课教师组成的劳动教师队伍。项目组教师研读劳动课标,结合学校实际,找到突破口:我校坐落徐汇中心城区、校园缺乏劳动教育场域,目前开设的劳动课程偏向生活劳动、生产劳动,不能充分反映地处都市、地处徐汇这样的地域特征、我校劳动教育课程体系探索阶段等问题,立足劳动教育课标,凸显“关注创新创造、回归生活世界、反映现代劳动”的都市劳动教育特征,构建并实施以技术赋能劳动的课程体系。学校有专兼职劳动教育老师,可以保障课程有力实施。

校本课程 助力赋能

作为国家课程的补充,满足学生个性化发展需求,发挥独特育人价值。为此,学校发掘学生潜能,改善知识结构的背景下开展校本课程。我校校本课程符合国家教育方针和课程改革的基本理念,体现学校发展与学生发展的统一。基于九年一贯制学校的特色和优势,能较全面掌握学生从小学到中学劳动课程的实施过程与效果,能较快的了解薄弱环节并加以完善,比如,在小学阶段,虽然劳动课程中有清洁与卫生任务群,但学生自主教室打扫的起步时间较晚,老师协助的较多,导致劳动态度意识薄弱,团队协助能力有限,想通过课程连贯的实施和递进式设计,查缺补漏,同时实现学生的普遍参与,提升学校整体教育质量。学校基于九月开学,时常台风暴雨天气的特征,开展以“雨具收纳”为主题的课程,该主题课程有效衔接了六年级劳动课程内容中第一单元的“行李箱的整理与收纳”的教学内容,该课程不仅讲解如何收纳雨具,还拓展了一定的安全教育及人文关怀教育,多维度、多样化的开展教学活动。同样“整理书包柜”、“整理桌肚”的系列主题也能使学生对整理收纳有了更进一步的认识和体验,也呈现出螺旋式上升的教学特点。我校校本课程以学生为本,凸显学生学习的主体地位,关注学生的教育需求、生活需求,确保课程对学生发展不同阶段的适切性,从而促进学生个性的健康成长和多样化发展,同时也促进教师专业发展。

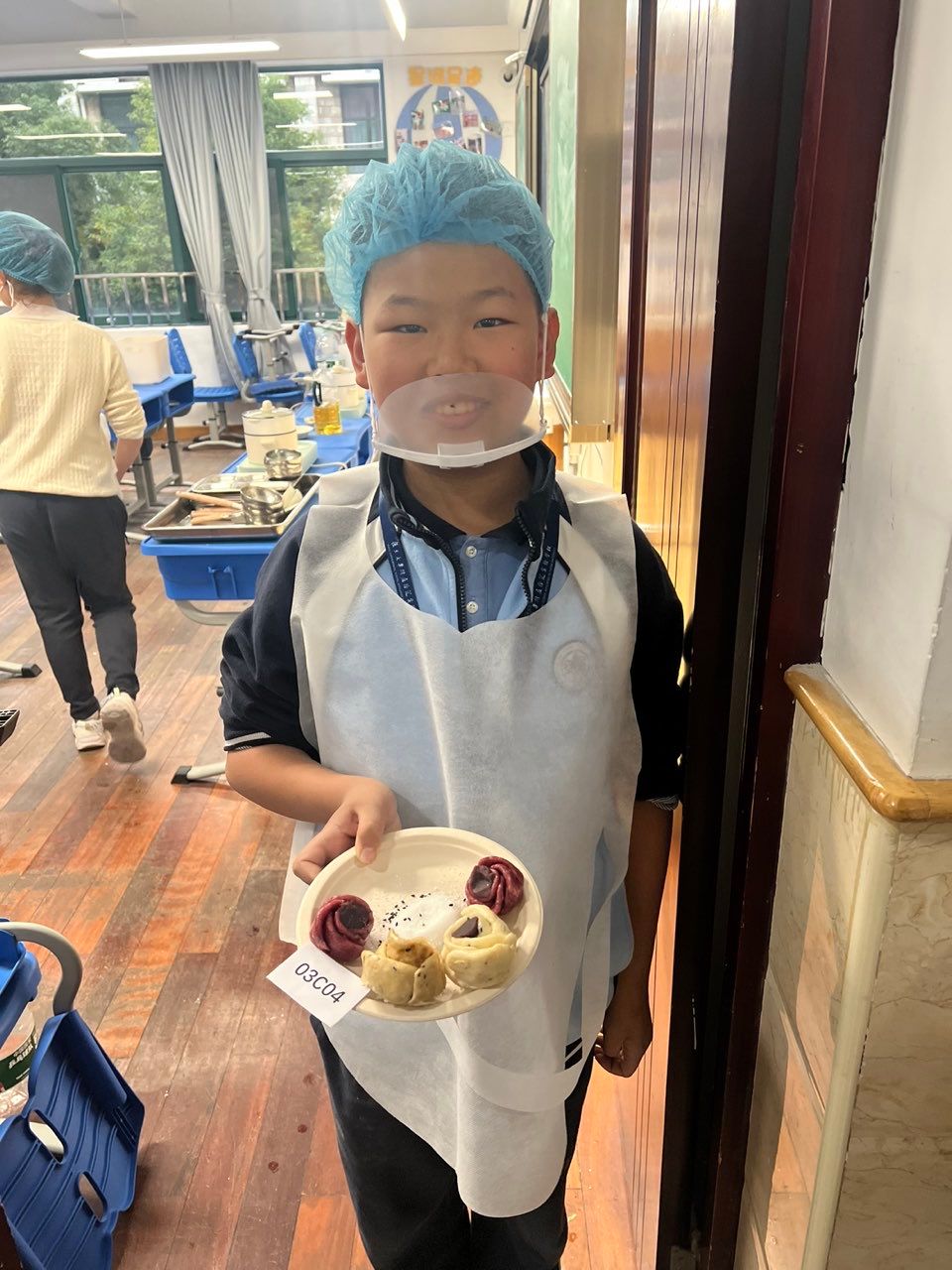

成果展示,见证成长

近年来,学校采取多渠道,多方位的措施提升学生的劳动素养及教师专业能力的培养,师生积极参与各级各类比赛。比如,2024年9月学校教师撰写的学生劳动手册、学校劳动实践指导手册、特色劳动项目案例,代表徐汇区参加上海市劳动教学评比。12月7日学校10位六年级学生代表徐汇区参加“2024年上海市中学生劳动技能展评活动”,在“整理行李箱”的比赛项目中,5位学生沉着冷静,统筹规划,结合情境设计出行清单,依据不同物品,分类整理收纳,表现出了良好的做事条理性和思维的缜密性。在“中式点心制作”的比赛项目中,5位学生从食材的选择,作品寓意的撰写,面粉发酵、揉捏、雕琢、烹饪、作品呈现,工具清洗收纳的各个环节都体现出技能娴熟,独具匠心。这离不开同学们平日里的勤学苦练,更重要的是那一份对劳动的热爱。从比赛中展现出了复旦学子良好的自理能力、创新意识和筹划能力。更重要的是,他们学会了尊重劳动、热爱劳动,这将成为他们人生中最宝贵的财富。

耕耘学海,劳动为舟,展望未来,我们将继续秉承“以学生为中心”的教育理念,不断探索劳动教育的新模式、新路径。引入更多先进的教育理念和技术手段,推动劳动教育向更高水平发展。培养具有劳动精神、创新能力和社会责任感的新时代复旦人

撰稿:邱晨