脑科学育苗新实践,校研协同创新篇

——复旦徐汇实验学校与复旦脑科学研究院共建课程纪实

从“走进实验室”到“走进脑科学”

2025年6月25日至26日,复旦大学附属徐汇实验学校的学生们走进了复旦大学脑科学研究院。在研究员的带领下,他们完成了一次真正意义上的“科研之旅”:从实验设计、操作实践到数据分析、成果展示,学生们沉浸在前沿脑科学的世界中,体验了完整的科研过程。这两天,不仅是一次科学素养的检验与升华,更是“脑科学育苗计划”这一学年课程建设成果的集中展示。

这场“走进实验室”的活动,正是复旦徐汇实验学校与复旦脑科学研究院共建课程的一次重要阶段性实践。回顾过去一学年,双方围绕“播脑科学种子,育祖国新苗”这一主题,探索基础教育与科研机构协同育人的新模式,构建起中学课程与前沿科学之间的桥梁。

一年来的共建实践:架起科学启蒙与专业研究的桥梁

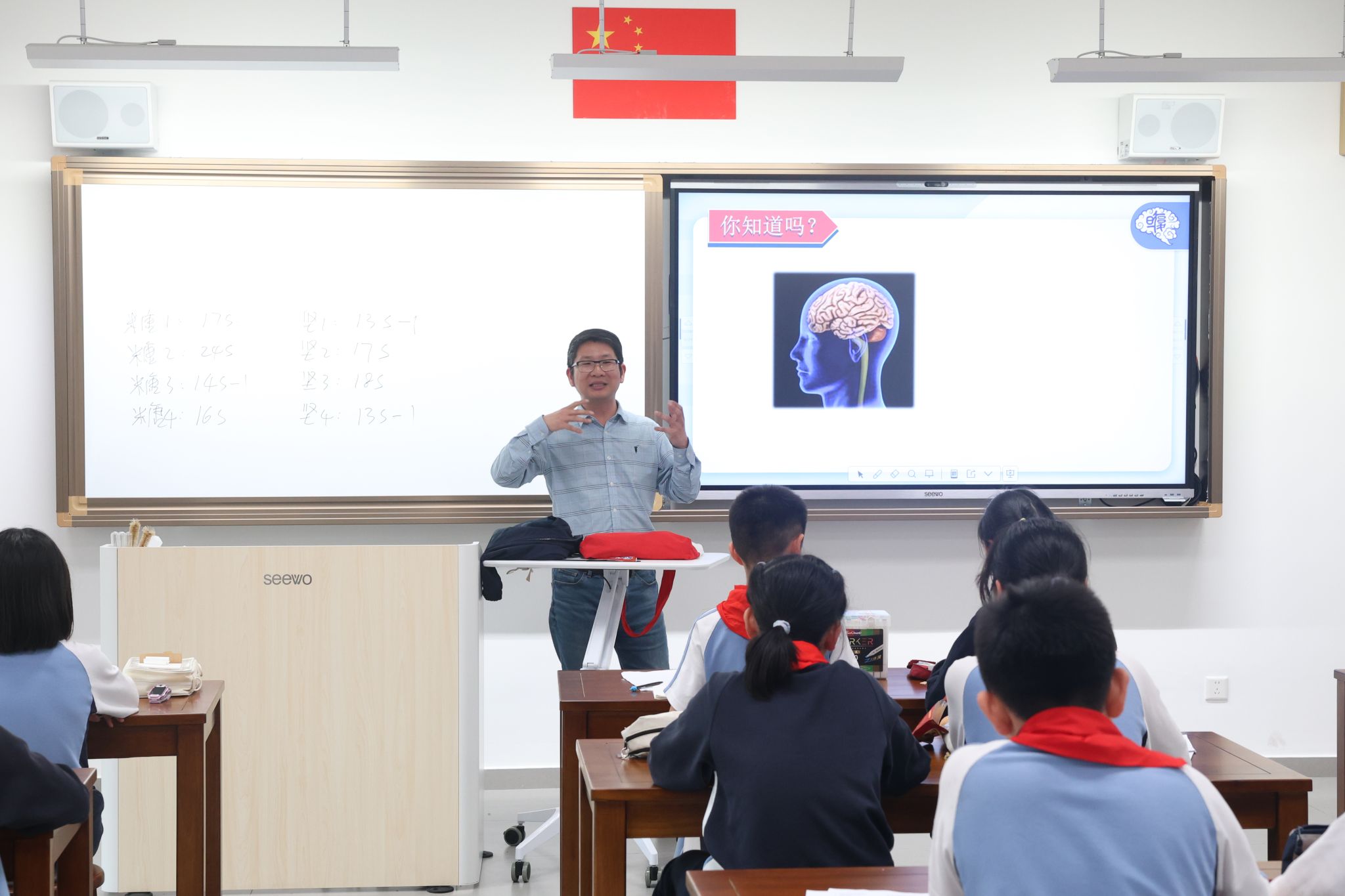

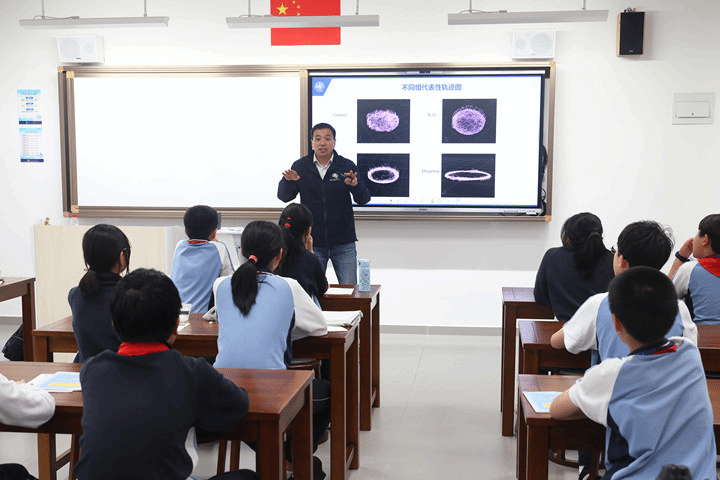

该共建课程自2024学年起正式启动,充分发挥复旦大学脑科学研究院的科研优势和复旦徐汇实验学校的课程组织能力,推动脑科学知识从实验室走进中学校园。课程以“科普入校、科研进课堂”为核心理念,通过模块化、主题式教学,将大脑结构、记忆机制、情绪调控、认知障碍等前沿内容转化为可理解、可体验的学习内容。

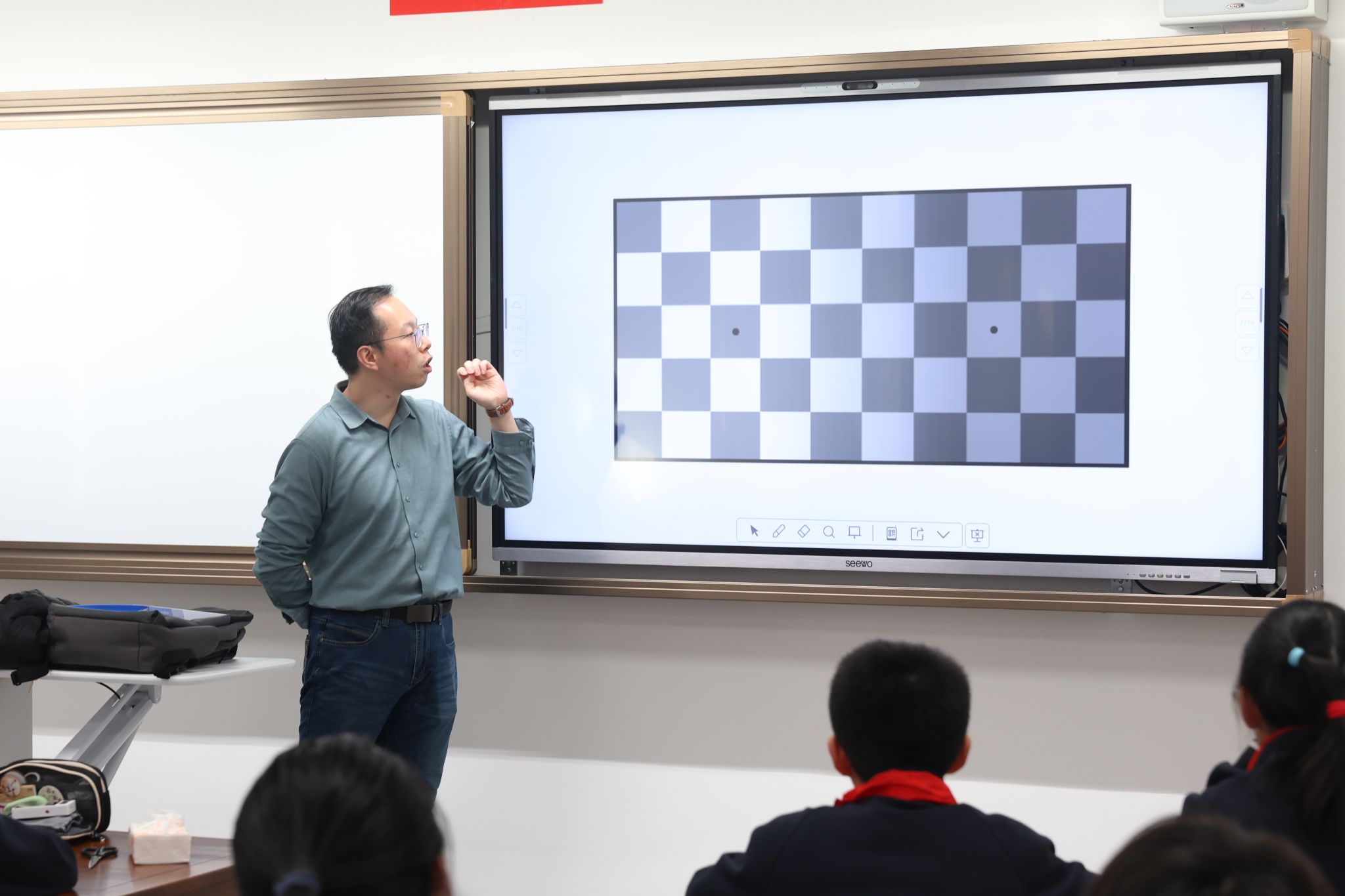

在具体实施中,复旦脑院的多位青年研究员与学校科学教师联合授课,每周面向初中学生开展结构化社团课程。课程采用“微视频+互动教学+科学故事+小实验”的多样形式,使学生在轻松氛围中建构脑科学基本概念,激发探究兴趣。

期末实验实践环节无疑是这套课程体系的一大亮点,则是。6月的“科研实习”活动中,学生分组进入实验室,在一线科研人员的指导下进行选题、设计、操作与汇报,初步掌握科学研究的完整流程。参与学生纷纷表示,“这是我们第一次觉得科学离我们这么近”,“想以后做一个神经科学家”。

协同育人初显成效,科学种子正在生根发芽

通过一年的教学与实践,共建课程成效显著:

学生层面:科学兴趣浓厚提升,许多学生课后主动阅读与脑科学相关的专业书籍,部分学生尝试撰写研究短文,体现出良好的科学潜质。

课程层面:形成了以“知识启蒙+实验实践+课题研究”为主线的闭环教学架构,可复制、可推广,成为基础教育中科学教育改革的创新范式。

合作层面:校研双方建立起稳定的合作机制,教师间定期开展课程研讨,研究员参与中学教学设计,课程开发与实践实现双向赋能。

这一合作不仅推动了学校科学教育质量提升,也为高校科研成果在中学教育阶段的转化提供了典范样本,拓展了“科学启蒙”的边界。

走向未来:构建可持续的科研教育融合生态

复旦徐汇实验学校与复旦脑科学研究院的协同合作,不仅仅是一次课程共建的探索,更体现了未来教育的方向——跨界融合、资源共建、理念互促。

未来,双方将进一步深化合作,围绕脑科学与心理学、人工智能等交叉学科,开发更多适合中学生的研究型课程,推动学生个性化成长与科学素养提升。

这一合作也正在构建一种可持续的科学教育生态:高校资源下沉基础教育、基础教育助力科学传播、学生在真实环境中成长为未来科研力量。正如一位参与课程的学生在感想中写道:“我第一次知道,大脑不只是知识里的器官,而是我可以探索的世界。”

科学社团感悟

六(2) 马熠琛

一年前,我懵懂地走入科学社团。一年后,我收获颇丰。

每一次的实验,每一次的课堂生动又有趣。就入同观察小鼠脑切片。

当我们调好焦距时,我看到像树枝一样的神经细胞交织在一起,原来我们思考时大脑中是这样的景象啊!最神奇的是神经元之间传递信号的动画演示就像一场美丽的烟花秀!

分辨斑马鱼的性别则更有趣了。通过仔细观察,我发现雄鱼的条纹深,身体修长。而雌鱼肚子更大,更白。老师告诉我们,这些差异都是进化带来的结果。看着他们在水中优雅的游动,我不禁感叹:原来每条小鱼都有各自的差异与作用。

科学社团让我明白了科学不只是在书本上的知识,而是生活中处处可见的奇迹。每当小鱼游动,我会想它的大脑正在发出什么信号。在路上,我都会多留心观察周围的一草一木。因为我知道,每一个生命都藏着等待我们发现的故事。科学社团不仅教会我做实验,更教会我用好奇的眼光看世界。

这就是我最大的收获

同学亲自赴脑院,动手实验乐趣多

六(5)班 郑博翀 穆景瑜 林一其

在期末考试考完后轻松的氛围里,复旦大学附属徐汇实验学校科学社团的全体同学们集体乘车来到了复旦大学脑科学研究院,分成不同的小组开展不同的实验内容。每一个小组都有不同的带教老师。在B3层的会议室接受简单的实验安全教育并签署安全承诺书后,每一组的同学们都由各自组的带教老师带领着,前往各自的实验室跟着老师学做实验。披上白大褂,戴上白手套,同学们俨然成了一位位小小“科学家”。

在线虫组,邵志勇博士以模式生物秀丽隐杆线虫为窗口,为同学们开启了一堂生动的神经生物学启蒙课。他向同学们介绍,线虫发现者是法国学者Emile Maupas,又讲优秀丽隐杆线虫的个体大小,生活周期,寿命,繁殖快慢以及雌雄同体的特点。他深入浅出,讲述了线虫在神经科学研究中的独特地位,更重点剖析了不同突变品系线虫在形态和行为上的关键差异。在实践环节,同学们纷纷围在显微镜旁,亲手操作、细致观察,亲眼见证了这些微小生物的神奇特性。在理论学习完毕后,同学们纷纷站到显微镜前开始了操作。首先,同学们要学会如何转移线虫。先把挑针在酒精灯上加热,然后用显微镜小心地挑起培养皿中的线虫,将它们放置到另一个培养皿中。同学们还学习了如何冻存线虫。首先,要使用移液器,向含有线虫的试管里滴加S缓冲液和含有30%甘油的S缓冲液。然后,就可以放入冰柜冻存。

果蝇在脑科学研究中也发挥着重要的作用。果蝇主要被用来完成遗传方面的研究。果蝇的培养和繁殖也十分简便,对于遗传研究非常理想。但是,果蝇的不便之处在于果蝇的雌雄分辨和性状研究都需要借助显微镜来进行。果蝇雌雄分辨主要借助三个特征来进行。雄性果蝇的腹部末端有一个明显的黑斑,足上有性梳,且腹部只有4节;雌性果蝇的腹部则有6片,上面分布着一道道黑色花纹,而足上没有性梳。在观察果蝇的性状的时候,可以借助麻醉后的果蝇,也可以借助冷冻果蝇标本。麻醉果蝇最常见且便捷的方法是二氧化碳麻醉。在观察果蝇的性状时,会重点关注果蝇眼部的颜色,果蝇北部刚毛的多少、长短,以及翅膀的曲直。其中,眼部的颜色有时是人为可以造成的。通过控制果蝇的4对DNA中的Wt基因组,去除t,就变成W-基因组。此时,果蝇的眼部就会从红色变成白色。

果蝇从刚毛的数量方面可以分为多毛(正常)和少毛。少毛就是背部的刚毛少于4根,多于4根或等于4根都是正常标准。同时,果蝇也可以从刚毛的长度分成长毛和短毛。

科学这个大千世界是如此的奇妙,只有动手操作才能发现其中真正的乐趣和奥秘。

关于参加学校脑科学社团的个人感想

胡浩铭 六(5)班

从上学期开始,我开始参加学校的科学社团活动。学校邀请复旦大学医学院的脑科学专家给我们带来了一场场精彩的讲座。老师们用生动易懂的语言,向我们揭示了大脑运作的奥秘。最让我印象深刻的一次是关于"大脑可塑性"的内容,原来我们的大脑会随着学习和训练不断重塑结构,这让我明白了勤于思考的重要性。

通过多次讲座,我不仅学到了很多新知识,更重要的是改变了对学习的认知。以前总觉得智力是天生的,现在明白了通过科学方法训练大脑,每个人都能不断提升自己。一学期的活动结束后,我和同学们还兴致勃勃地讨论了很久,大家都表示要更科学地规划学习时间,让大脑发挥最大潜能。这次活动让我真切感受到了科学的魅力,也坚定了我继续参加科学社团的决心。

复旦大学附属徐汇实验学校学生社团走进脑科学院

六(2) 沈思彤

在2025年6月25日,复旦大学附属徐汇实验学校的脑科学社团成员踏入了复旦大学脑科学院,旨在深化对脑科学领域的探索。社团成员们在指导老师的引领下,分组抵达研究现场。本次探究的重点是观察大脑在不同情境下的脑电波变化。首先,我们观摩了实验教师的研究成果:打开铺有海绵垫的箱子,连接设备,可以观察到小鼠在正常活动时脑电波的平稳曲线;而在小鼠遭受追逐或提起感到威胁时,其脑电波则会剧烈波动,那些突起的波形被称作“钙波”。

在仔细观察了教师的实验演示和小鼠脑电波在电脑屏幕上呈现的趣味现象后,我们在老师的指导下,进一步学习了小鼠脑波动的监测过程。首先,将小鼠安置在手术台上,施以适量麻药,这是实验伦理的重要环节;接着,使用专业剪具小心翼翼地剪开小鼠脑部的一小部分,并逐渐扩大开口。然后,利用骨钻谨慎地打开小鼠颅顶的一小块区域,实验者强调在钻孔过程中必须小心谨慎,以免损伤脑组织。随后,通过操作旋转设备,调整x、y、z轴的旋钮至对称位置,再用黑色墨水在针尖上留下标记,将针尖精准地扎入小鼠脑内,并注射相应液体。之后,缝合脑部表皮,待麻醉药效消退后,细心照料小鼠,直至其完全康复,方可开展实验。

此次实验不仅为脑科学社团的同学们提供了丰富的脑科学知识,还让他们掌握了如何对小鼠脑进行实验的技巧,通过脑科学专家们的讲解和演示,让我们了解课更多的科学知识,我们也希望像脑科学专家们一样,为人类发展做贡献!

脑科学社团感想

六(4) 曾欣雨

大脑是我们的内在宇宙,它的神秘和复杂性令人惊叹。而在脑科学社团的这一年,在揭开脑的面纱一角的同时,也让我更深刻地认识到了它的神秘和复杂。

在社团课上,来自复旦大学的研究员指导我们一步步了解脑的奥秘。从大脑结构的分布到人体睡眠的秘密,再到视错觉的原理和自己上手操作的脑片样本制备。我了解到,脑并不只是我们平常所说的"大脑",而是由大脑、小脑和边缘系统组成的功能性器官,其中,体积最大的大脑不仅可以分成左半球、右半球和胼胝体,还可以分成额叶、枕叶、顶叶、颞叶等四个不同区域,它们各司其职,每一个都负责不同的功能。还有更多我以前没有了解到的知识,它们有些奇异迷离 ,而有些十分实用。

人类至今对于脑的了解也不过是冰山一角,而脑科学社团学习的内容不过是人类对于脑的探究的冰山一角。它不仅仅是一门冷冰冰的科学,更是一把打开人类潜能的钥匙,吸引着我们去了解它,学习它,使用它。

脑科学院社团课程感想

在本学期的脑科学课程学习中,我参与了一些实验,如:将小鼠大脑切片制作成装片,并用特殊仪器观察它的神经元运动;吃完糖或坚果后,哪类人的专注力更加集中;给小鼠的胚胎进行DNA植入,并缝合切开的刀口等。我认为,这些实验不仅能够丰富我们的知识,还能提升动手能力,并使课程更加有趣。

我也听了多节专题课程,如:基因是如何形成的;人们怎样储存记忆;大脑喜欢吃的东西与我们喜欢吃的东西;睡眠与健康;脑的分区等,还学会了如何撰写课题研究报告。我认为,这些专题课程可以增进我们对脑的认识,更加理性的生活,还能让我们有专业方面的知识。

总的来说,脑科学院社团可以开拓我们的视野,并让我们对这个身体中最复杂的器官有所了解,我希望日后可以多开展一些实验或者趣味性的活动,以此来缓解学习生活中的压力。

探秘生命密码,开启科学之门

六(3)班 吴泽铭

2025年6月25日,科学社团的同学们前往复旦脑科学院参加实验课,20余名社团成员化身"科研小能手",分成不同小组研究不同动物。

讲解果蝇的实验课以理论讲解为先导,指导教师系统阐述果蝇作为经典模式生物在遗传学、神经科学研究中的重要地位,结合PPT展示了辨别果蝇雌雄的方法:雌果蝇腹部纹路均匀、体型相对圆润,而雄果蝇腹部末端具有独特的黑色性梳结构。此外,团员们还了解了果蝇的性状特征:复眼颜色方面,红眼果蝇复眼呈现鲜艳红色,白眼果蝇则为浅色;翅形方面,长翅果蝇翅膀舒展修长,卷翅个体翅膀边缘呈卷曲形态;刚毛方面,正常毛相对长,分布规整,短少毛则明显短小且排列稀疏。指导老师强调这些基本知识将为后续试验操作奠定重要的理论基础。

进入实操环节,团员们穿上实验服,戴上手套,有序在显微镜下观察果蝇。团员们细致观察,对果蝇的复眼色泽、翅形差别、刚毛排列等细微结构进行对比,并将它们一一分类。在实验中,团员们发现雄果蝇的雄性性状都十分明显,这与教材描述高度契合,亲身的体会也让团员们更加印象深刻。实验过程中,团员们不断将观察发现与理论知识印证,现场学术氛围浓厚。指导教师全程巡回指导,针对观察难点进行一对一示范教学。最后,“小科学家”们总结实验结论并完成实验报告。

此次实验课让社团成员沉浸式体验科学研究流程。从理论知识学习到微观实操观察,团员们掌握果蝇性状辨别方法,锻炼科学思维与实践能力。后续,科学社团将持续开展此类探索活动,带领团员解锁更多生命科学密码,激发学习的热情。

探秘微观世界:脑科学社团果蝇实验全记录

六(4)班那霆阳

2025年6月25日星期三,脑科学社团的老师带领同学们前往了复旦大学附属徐汇医学院进行了实验,部分同学在盛李宏老师地带领下进行了果蝇的实验与探究。

实验开始,首要任务便是分辨果蝇的雌雄。通过盛李宏老师的细致讲解,同学们了解到可以从果蝇的体型、腹部形状和颜色等特征来区分。雌果蝇体型相对较大,腹部末端尖且颜色浅,有明显的腹节而且黑斑较少;而雄果蝇体型较小,腹部末端圆钝,黑斑颜色深,前腿上还有黑色的性梳。在显微镜下,同学们全神贯注地观察,小心翼翼地用毛笔将冷冻后的果蝇转移到载玻片上,仔细比对特征,经过反复练习,终于逐渐掌握了分辨雌雄的技巧。于是,同学们将冷冻的果蝇放入了废弃瓶。

接下来,同学们运用二氧化碳对果蝇进行麻醉。这一步骤至关重要,既能使果蝇暂时失去活动能力,便于后续观察,又不会对其造成永久性伤害。同学们将果蝇轻轻倒入特制的麻醉瓶中,缓缓通入二氧化碳气体,盛李宏老师在一旁提醒”不要用力“。不一会儿,原本活跃的果蝇便安静下来,停留在瓶壁上不再动弹。此时,同学们迅速将麻醉后的果蝇取出,开始分辨它们头部的颜色——红色或是白色。不同颜色的头部,可能蕴含着不同的基因信息,这是探索果蝇遗传特性的重要线索。

完成上述步骤后,实验进入关键阶段——对果蝇的多种性状进行总结和分类。同学们围绕红眼、白眼、直翅、卷翅、长毛、短刚毛、少毛、正常以及雌雄等性状,对每一只果蝇进行详细记录。大家分工协作,有的负责观察,有的负责记录,有的负责核对,现场气氛紧张而有序。在记录过程中,大家发现果蝇的性状组合丰富多样,有的果蝇是红眼直翅长毛雄果蝇,有的则是白眼卷翅少毛雌果蝇……这些看似复杂的性状组合,实则遵循着一定的遗传规律。

通过对大量果蝇的观察和分类,同学们初步认识到基因在生物性状遗传中的决定性作用。不同的基因组合造就了果蝇千差万别的外观特征,而这些特征的传递和变化,正是遗传学研究的核心内容。此次果蝇实验,不仅让他们掌握了基本的实验操作技能,更激发了他们对脑科学和遗传学的浓厚兴趣,并将这一切都记录了下来。

未知的热情,开展更多有趣的实验,在科学的海洋中不断遨游,努力揭开生命科学的神秘面纱,为探索大脑奥秘和生物遗传规律贡献自己的力量。 相信在一次次的实验与探索中,同学们会收获更多的知识与成长,在科学的道路上越走越远。

小鼠脑实验,探索脑科学

六(1)班 方奕劼

2025年6月25日,我校脑科学社团共25名同学来到复旦大学枫林学区的医学院分成不同小组去进行实践操作,通过上手实操提高同学们对脑科学探索的欲望开拓大家的视野。小鼠组由邰一琳老师带队负责进行"小鼠胚胎电转移"的实子验,目的就是对未出生的小鼠胎儿注射新的DNA看看出生之后小鼠是否会因此进行基因的改变,达成基因编辑的目的。

首先,邰老师先将小鼠放到电热毯上进行麻醉,和基本的实验准备工作如预热生理盐水等。虽后将小鼠腹部的毛全部剃除干净。完成以上所有工作后用手术工具将鼠腹部的皮肤剖开,紧接看用镊子夹起外皮,治中线用剪刀剪开,用镊子拉出胚胎,此过程需使用圆头镊。

接下来实验进入关键步骤,邰老师首先示范,先用针头将DNA注射进胚胎脑部,立即用微量注射仪左脚踩住踏板连续多次确保持续通电,此时胚胎表面会有气泡,内部出现蓝色即为成功,最后一步就是缝合伤口!这也是我们可以参与的项目。

邰老师先将胚胎塞回腹腔内部,将内皮层用针线左右来回4次的方式缝完后,老师让同学们逐个上前缝合外皮层的伤口,也是同样的操作,在邰老师细心的指导下所有同学都完成了实验的最后一步。小鼠在邰老师涂好林可霉素利多卡因凝胶后便将其放回笼子,不过10分钟便又醒了。

这此实验活动,不仅是升了同学们对脑科学研究的兴趣,也开拓了大家的视野愿所有同学在将来可以成为对脑科学前沿探索的有力贡献者。

科学社团实验课程体验

六(2)班 马熠琛

在脑科学院的斑马鱼实验室里,我仿佛打开了一扇通往微观宇宙的魔法之门。 当老师指导我调节显微镜焦距时,眼前突然浮现出令人震撼的景象——无数神经 细胞像冬日里覆雪的枝桠,在淡蓝色的培养液中交织成一张会发光的网络。最奇 妙的是,当电脑模拟出神经信号传递过程时,那些闪烁的荧光就像新年夜此起彼 伏的烟花,粉紫色的电信号在突触间跳跃,原来我们每时每刻的思考,都是大脑 里上演的璀璨光影秀。

观察斑马鱼性别的过程更像在玩自然界的侦探游戏。我捧着培养皿,发现雄 鱼穿着深蓝条纹的"西装",流线型的身体像一枚修长的柳叶,游动时会故意在雌 鱼面前展示漂亮的尾鳍。而腹部圆润的雌鱼则像穿着珍珠色蓬蓬裙的淑女,它们 银白的腹部在灯光下泛着柔光,那是装满鱼卵的天然育婴房。老师笑着说:“雄 鱼的条纹是求爱的广告牌,雌鱼的体型是生命的摇篮,这都是进化写的浪漫剧 本。”

这次实验彻底改变了我看待世界的方式。现在走过校园池塘,我会蹲下来观 察水面涟漪的波纹,猜想水下是否也有一群小鱼正用脑神经的“烟花 ”交流;看 到落叶旋转坠落,会思考其中蕴含的流体力学。科学社团教会我的不仅是移液枪 的使用方法,更是用显微镜般细致的眼光去发现:实验室白大褂上沾着的鱼粮碎 屑里,可能藏着基因的密码;培养箱运转的嗡嗡声中,或许正演奏着生命的交响 曲。

离开实验室时,夕阳给每个同学身影都镀上了金边。我突然明白,科学不是 枯燥的公式,而是上帝撒在人间的水钻,等着弯腰的孩子一颗颗捡起来,串成属 于发现者的项链。那些游动的斑马鱼和闪烁的神经元,都在诉说着同一个真理: 每个生命都是宇宙写给人类的情书,而好奇心是最美的翻译器。学社团不仅教会 我做实验,更教会我用好奇的眼光看世界。

这就是我本次去脑科学院做实验的最大的收获!

复旦大学附属徐汇实验学校学生社团走进脑科学院

六(2) 沈思彤

在 2025 年 6 月 25 日,复旦大学附属徐汇实验学校的脑科学社团成员踏入 了复旦大学脑科学院,旨在深化对脑科学领域的探索。社团成员们在指导老师的 引领下,分组抵达研究现场。本次探究的重点是观察大脑在不同情境下的脑电波 变化。首先,我们观摩了实验教师的研究成果:打开铺有海绵垫的箱子,连接设 备,可以观察到小鼠在正常活动时脑电波的平稳曲线;而在小鼠遭受追逐或提起 感到威胁时,其脑电波则会剧烈波动,那些突起的波形被称作“钙波 ”。

在仔细观察了教师的实验演示和小鼠脑电波在电脑屏幕上呈现的趣味现象 后,我们在老师的指导下,进一步学习了小鼠脑波动的监测过程。首先,将小鼠 安置在手术台上,施以适量麻药,这是实验伦理的重要环节;接着,使用专业剪 具小心翼翼地剪开小鼠脑部的一小部分,并逐渐扩大开口。然后,利用骨钻谨慎 地打开小鼠颅顶的一小块区域,实验者强调在钻孔过程中必须小心谨慎,以免损 伤脑组织。随后,通过操作旋转设备,调整x、y、z 轴的旋钮至对称位置,再用 黑色墨水在针尖上留下标记,将针尖精准地扎入小鼠脑内,并注射相应液体。之 后,缝合脑部表皮,待麻醉药效消退后,细心照料小鼠,直至其完全康复,方可 开展实验。

此次实验不仅为脑科学社团的同学们提供了丰富的脑科学知识,还让他们掌 握了如何对小鼠脑进行实验的技巧,通过脑科学专家们的讲解和演示,让我们了 解课更多的科学知识,我们也希望像脑科学专家们一样,为人类发展做贡献!

脑科学社团实验课程感想

六(4)班 曾欣雨

大脑是我们的内在宇宙,它的神秘和复杂性令人惊叹。而在脑科学社团的 这一年,在揭开脑的面纱一角的同时,也让我更深刻地认识到了它的神秘和复杂。

在 6。25-6.26 两天科学社团实验课中的课程中,来自复旦大学的研究员邰 老师和付老师指导我们一步步了解脑的奥秘。从大脑结构的分布到人体睡眠的秘 密,再到视错觉的原理和自己上手操作的脑片样本制备。我了解到,脑并不只是 我们平常所说的“大脑 ”,而是由大脑、小脑和边缘系统组成的功能性器官,其 中,体积最大的大脑不仅可以分成左半球、右半球和胼胝体,还可以分成额叶、 枕叶、顶叶、颞叶等四个不同区域,它们各司其职,每一个都负责不同的功能。 还有更多我以前没有了解到的知识,它们有些奇异迷离 ,而有些十分实用。

通过两天的实验课,让我更进一步地了解到人类至今对于脑的了解也不过是 冰山一角,而脑科学社团学习的内容不过是人类对于脑的探究的冰山一角。它不 仅仅是一门冷冰冰的科学,更是一把打开人类潜能的钥匙,吸引着我们去了解它, 学习它,使用它。